完全無料のSynthesizer V Studio Basicで歌声合成を始めよう

YAMAHAのVOCALOIDに代表されるボカロ曲。声優など人の声を元にしたものでありながら、合成音声であることによって、生の歌声とはまた違った魅力を感じさせてくれます。

「自分でもボカロ曲が作ってみたい!」 そんな風に思ったことはありませんか?

この記事では、完全無料で歌声を合成させることができる、「Synthesizer V Studio Basic」の使い方を解説していきます。

Synthesizer V Studio Basicとは

Synthesizer V Studio Basicは、Dreamtonicsが開発し、AHSが販売している歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V」の無料版エディタです。

有料版の「Synthesizer V Studio Pro」に比べて複数の機能が制限されていますが、基本的な機能は問題なく無料で利用できます。

有料版のSynthesizer V Studio Proを導入するかどうかの参考にする場合にも、Synthesizer V Studio Basicを活用することができます。

Synthesizer V Studio Basicを使ってみよう

必要なアプリのインストール

Synthesizer V Studio Basicで歌声を合成するにはアプリ1つと歌声データベース最低1つのインストールが必要になるため、まずはアプリのダウンロードとインストールを行ってください。

- Synthesizer V Basic本体

- Synthesizer V 歌声データベース ライト版

説明ではWindowsを使用していますが、Synthesizer V Studio BasicはmacOSとUbuntuでも動作するアプリです。動作環境についてはAHSのSynthesizer V Studio Proの製品ページでご確認ください。

なお、歌声データベースの機能限定無料版は「ライト版」・「Lite版」と表記ゆれがあるのですが、当ページでは「ライト版」で統一したいと思います。

Synthesizer V Studio Basicのダウンロード

まず、Synthesizer V Studio Basicのインストール用ファイルを、AHSの配布ページからダウンロードしてきます。

リンク先に書かれている利用上の注意、プログラム使用許諾をよく読んでから「プログラム使用許諾に同意する」のチェックボックスにチェックを入れると、Synthesizer V Studio Basicのインストーラが入ったZIPファイルがダウンロードできるようになります。

Synthesizer V 歌声データベース ライト版のダウンロード

次に、Synthesizer V Studio Basicをダウンロードしたのと同じページから、Synthesizer V 歌声データベース ライト版をダウンロードします。

これまで発売されたSynthesizer V音源のほとんどがライト版として配布されているので、好みのものを選んでください。このページでは、「Synthesizer V Saki AI ライト版」を選んでダウンロードしたとして話を進めていきます。いずれの音源を選んだ場合でも、ZIPファイルとしてダウンロードできます。

Synthesizer V Studio Basicのインストール

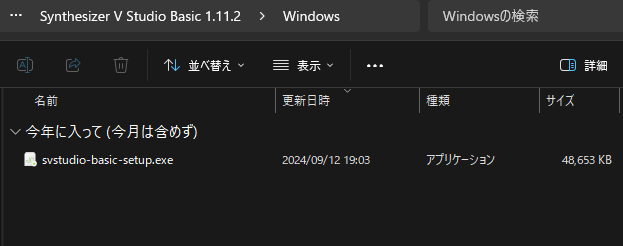

ダウンロードしたSynthesizer V Studio BasicのZIPファイルを展開(解凍)するか、Windows標準の機能を使ってZIPフォルダを開き、「Windows」フォルダ内にある「svstudio-basic-setup」をダブルクリックして実行します。なお、拡張子を表示する設定にしている場合は上の画像のように「svstudio-basic-setup.exe」となっています。

「ユーザーアカウント制御」が表示されたら内容を確認してください。インストールするためには「はい」を選ぶ必要があります。

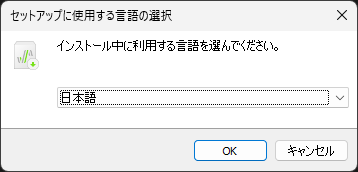

インストール中に利用する言語が「日本語」になっていることを確認して「OK」をクリック。

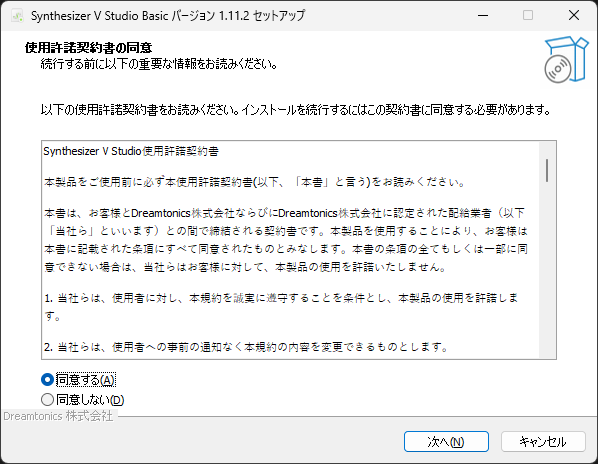

使用許諾契約書の内容に同意できれば「同意する」をクリックしてから、「次へ」をクリック。

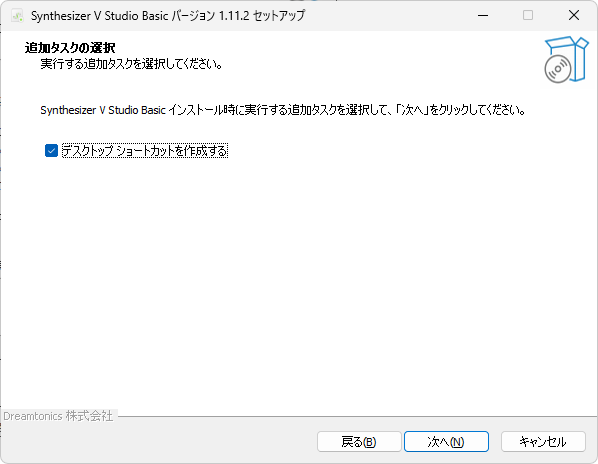

デスクトップショートカットの作成はお好みでいいのですが、Windowsの操作に不慣れな方はチェックを入れておくことをお勧めします。

「次へ」をクリック。

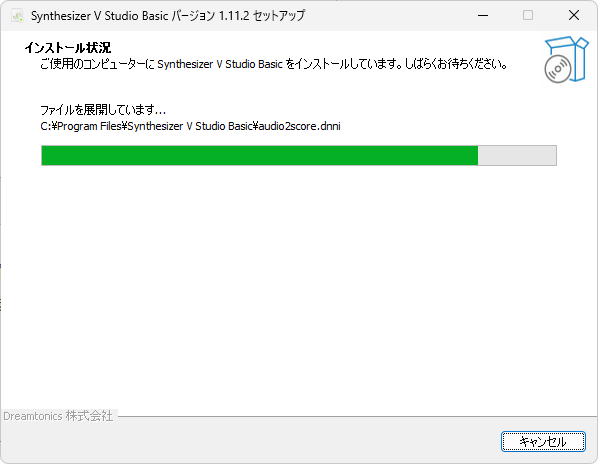

インストールが行われます。

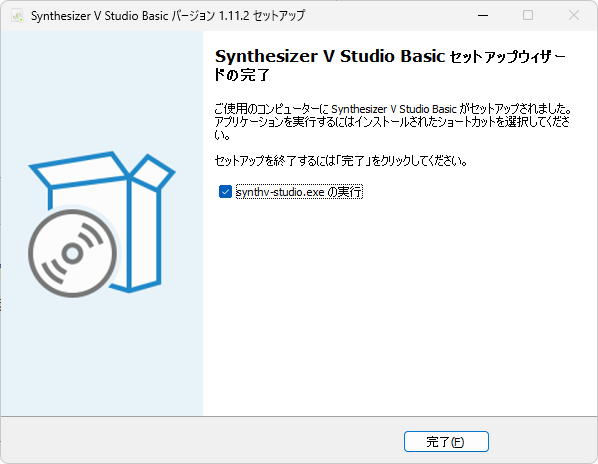

インストールが完了したら上の画像のような画面が表示されます。

「synthv-studio.exeの実行」にチェックが入っているのを確認して、「完了」をクリックします。

そうすると、「Synthesizer V Studio Basic」が起動するはずです。

Synthesizer V Studio 歌声データベース ライト版のインストール

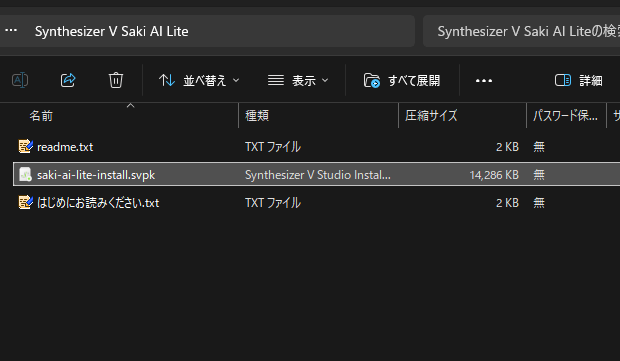

ダウンロードしたSynthesizer V 歌声データベース ライト版のZIPファイルを展開(解凍)するか、Windows標準の機能を使ってZIPフォルダを開き、フォルダ内にある「○○-lite-install」(○○はデータベースのアルファベット表記)をダブルクリックして実行します。なお、拡張子を表示する設定にしている場合は下図のように「○○-lite-install.svpk」となっています。

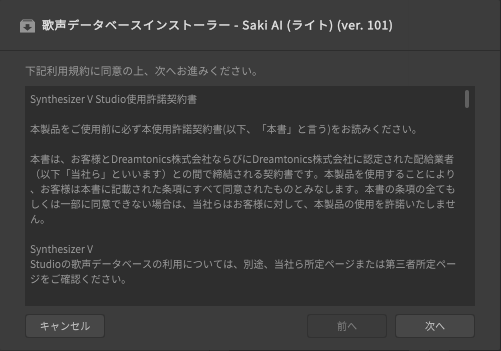

Synthesizer V Studio Basicが起動し、歌声データベースのインストーラーが表示されます。

内容を確認して同意できれば「次へ」をクリック。

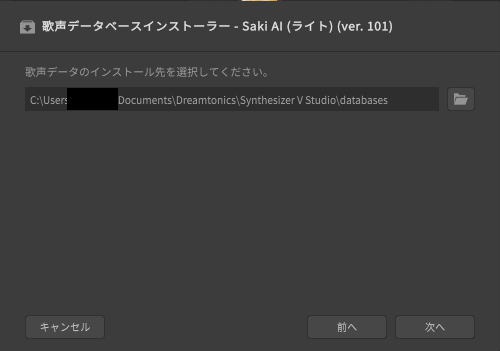

歌声データベースのインストール先を選択します。よく分からなければ元のままにしておくといいでしょう。

設定できたら「次へ」をクリック。

歌声データベースのインストールが行われ、完了画面が表示されるはずです。「確定」をクリックして、Synthesizer V Studio Basicを使い始めましょう。

Synthesizer V Studio Basicの基本的な使い方

歌声データベースの選択

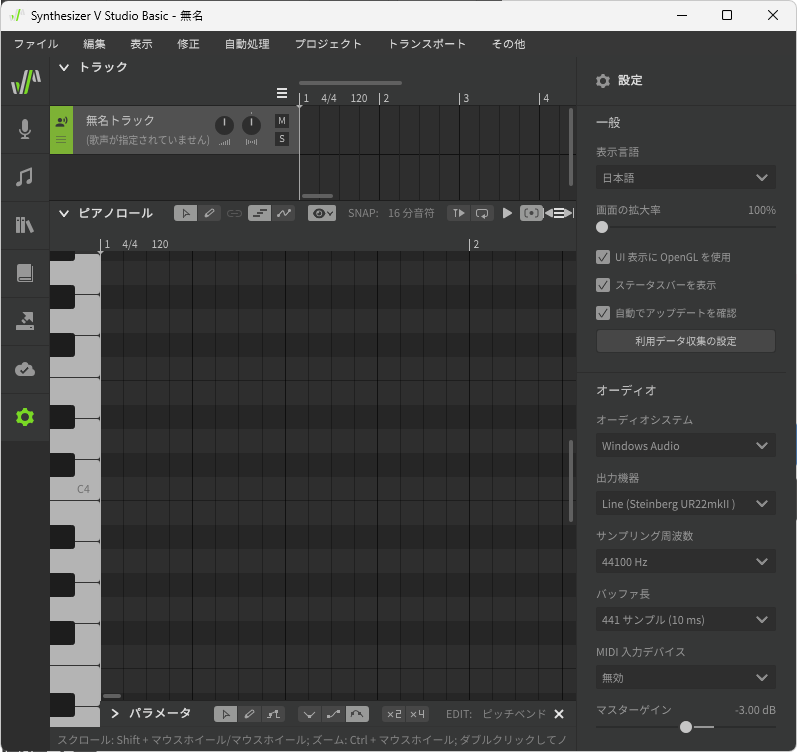

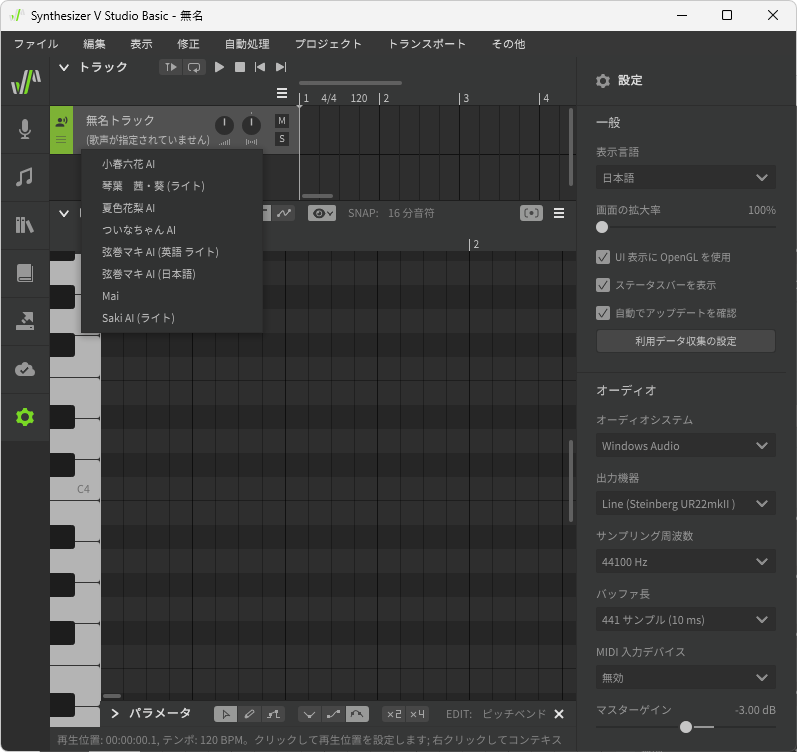

Synthesizer V Studio Basicが起動された状態では、歌声データベースが指定されていません。

まずは先ほどインストールした歌声データベースを指定しましょう。

画面左上の「無名トラック」のすぐ下に「(歌声が指定されていません)」と表示されていると思います。この文字をクリックしてください。

現在インストールされていて使用可能な歌声データベースが表示されます。

ここまでのやり方通りにしてきた場合、先ほどインストールしたライト版のデータベース(ここでは「Saki AI(ライト)」)だけが表示されていると思います。

歌声データベースの名前をクリックすると、その歌声で合成が行われるようになります。

なお、「表示」→「サイドパネル」の「歌声パネル」をクリックすると、歌声データベースの選択ができる歌声パネルが画面右側に表示されるようになります。必要があれば表示させて使用してください。

音が出るようにしよう

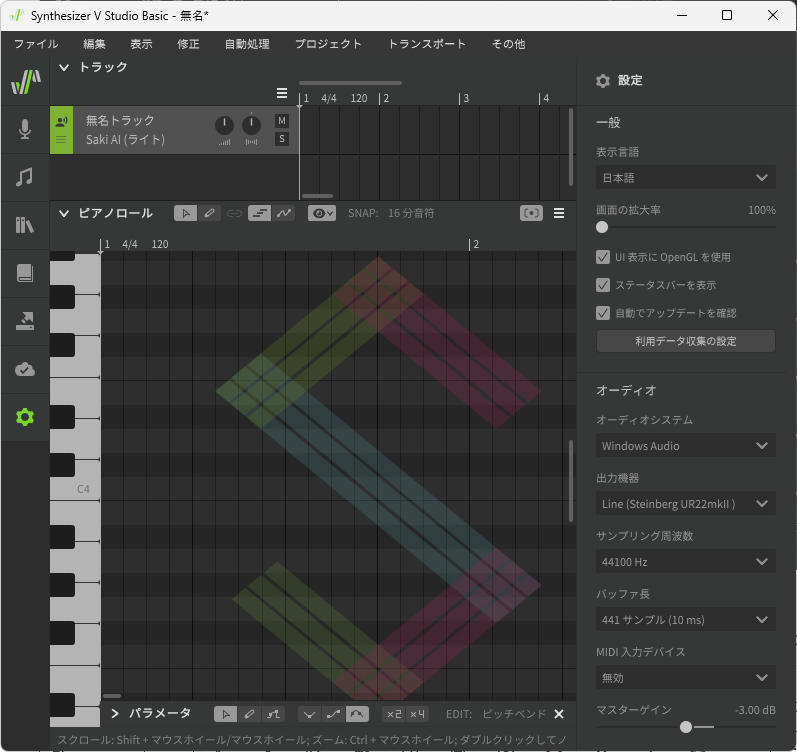

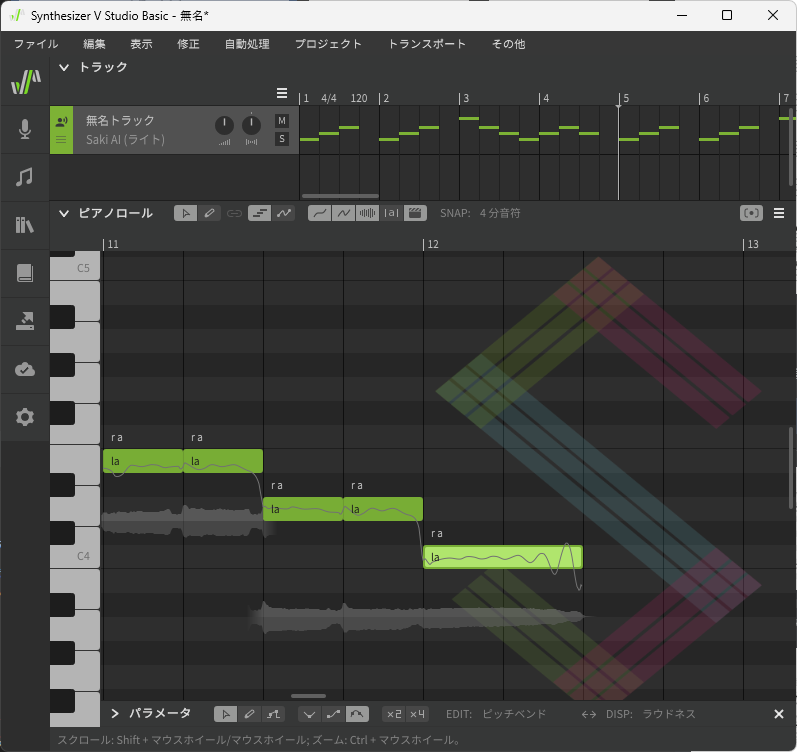

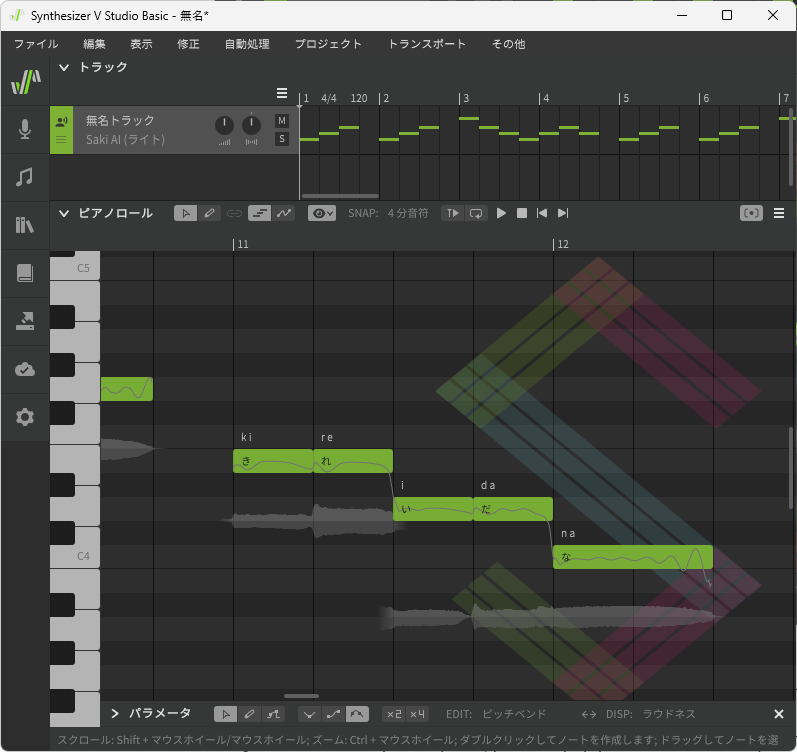

画面左下の「ピアノロール」と呼ばれる部分を使って、歌わせる内容を入力していきます。

ただし、初期設定だと音が出ない場合があるので、まずは音が出るようにしましょう。

ピアノロールのどこでもいいのでダブルクリックしてみてください。

緑色のブロックが表示されるはずです。このブロックを「ノート」と呼びます。

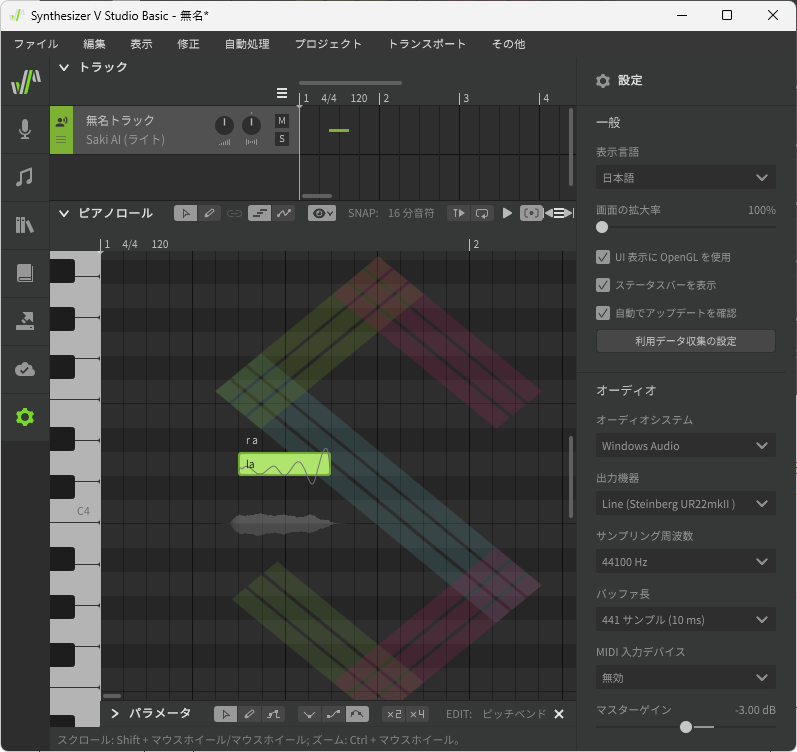

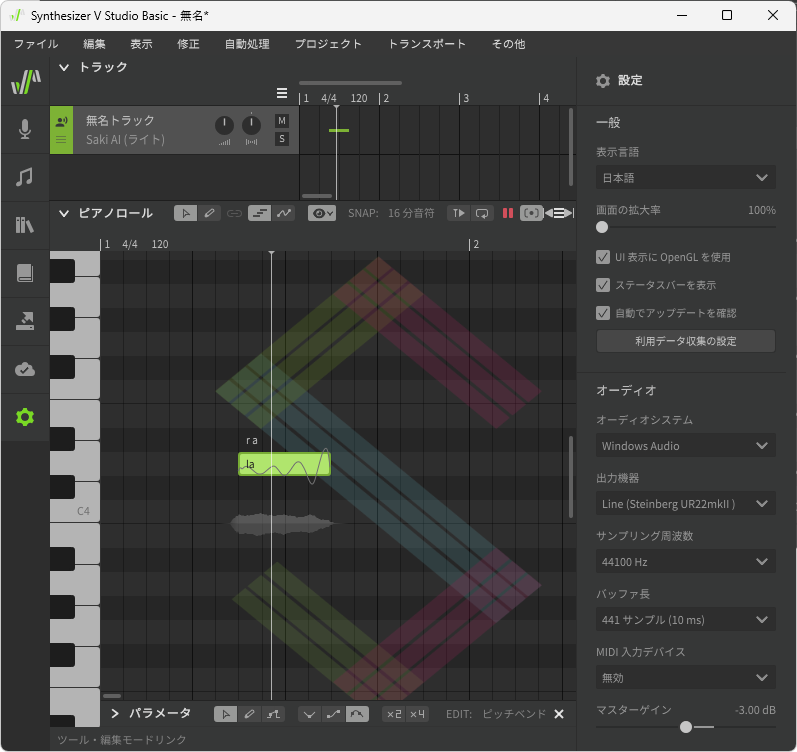

ノートが表示されたら、Spaceキーを押してみてください。

白いバーがピアノロール左から右に移動していきます。このバーとノートが重なったところで、歌声が合成されます。

ここで合成された歌声が聞こえた場合は、これ以上音の設定をする必要はありません。次の「歌を入力して歌わせてみよう」に進んでください。

合成された歌声が聞こえなかった場合は、オーディオの設定を調整する必要があります。

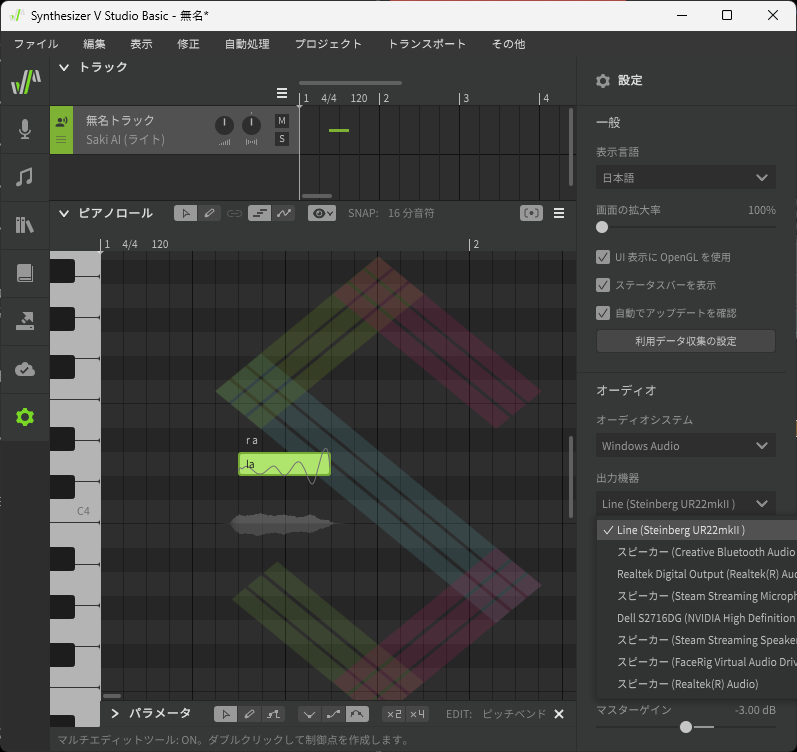

画面右側に「設定」パネルが表示されていない場合、画面上部の「表示」→「サイドパネル」の「設定パネル」をクリックして、「設定」パネルを表示させてください。

「設定」パネルの「オーディオ」→「出力機器」をクリックすると、現在使用可能な出力機器の一覧が表示されます。

ここに表示される機器は、お使いの環境によって変わってきます。これを順番に選択してSpaceキーでの音声合成を繰り返していき、音が鳴る出力機器を見つけ出してください。

なお、Synthesizer V Studio BasicではASIO(Windows)などを利用することはできません。

Pro版では、より遅延の少ない ASIO(Windows のみ)や JACK(Linux のみ)も選択できます。

歌を入力して歌わせてみよう

音が出せるようになったら、いよいよ歌声合成にチャレンジしてみましょう。

いきなりオリジナル曲を作るのは難しいので、ここでは童謡の「チューリップ」を入力していきます。

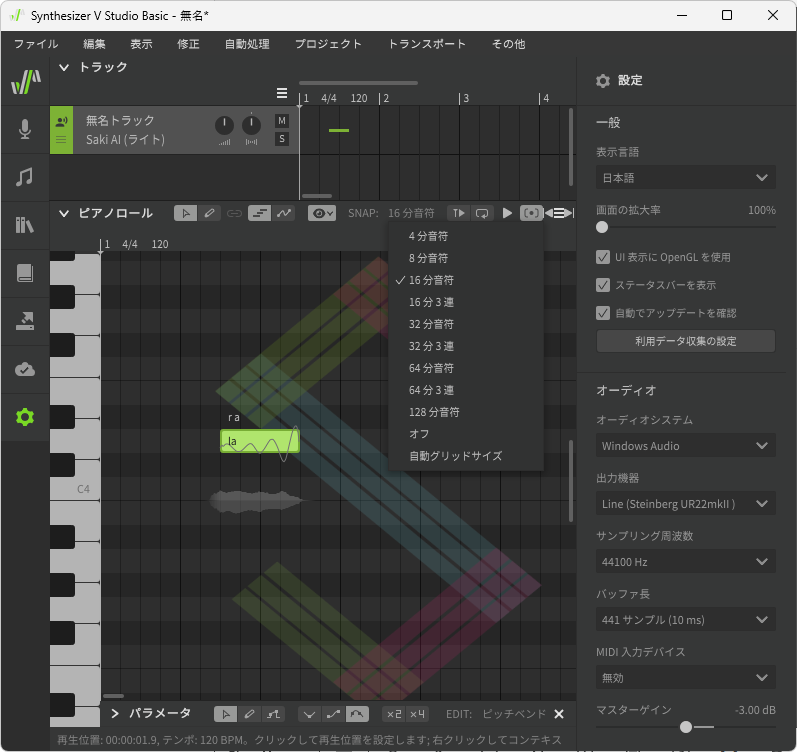

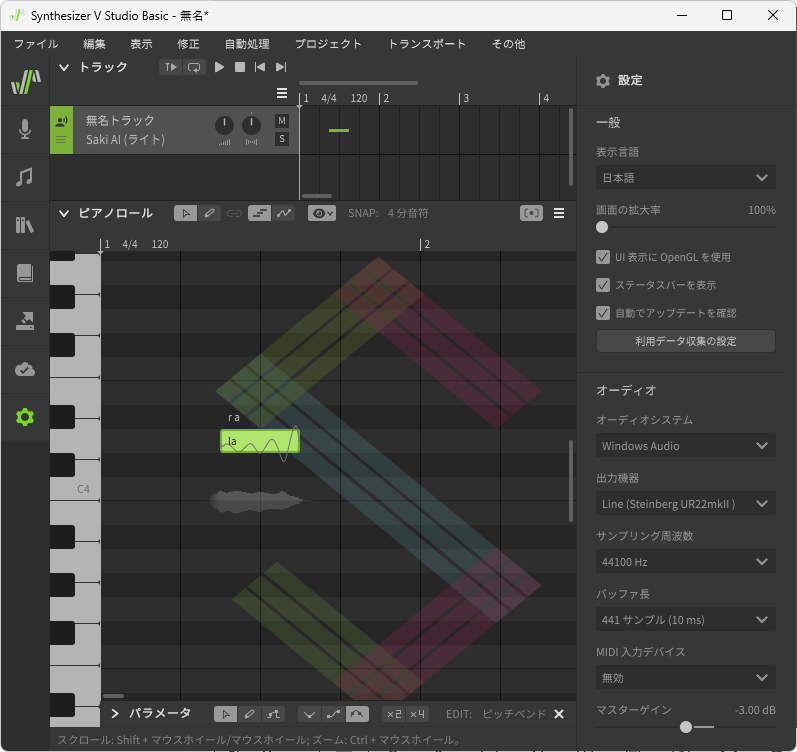

まずは、ピアノロール上部のSNAPの部分をクリックして、ノートが入力しやすいように調整するといいでしょう。

ここでは「チューリップ」の音符の長さに合わせて「4分音符」を選択しました。お好みで調整して使ってください。

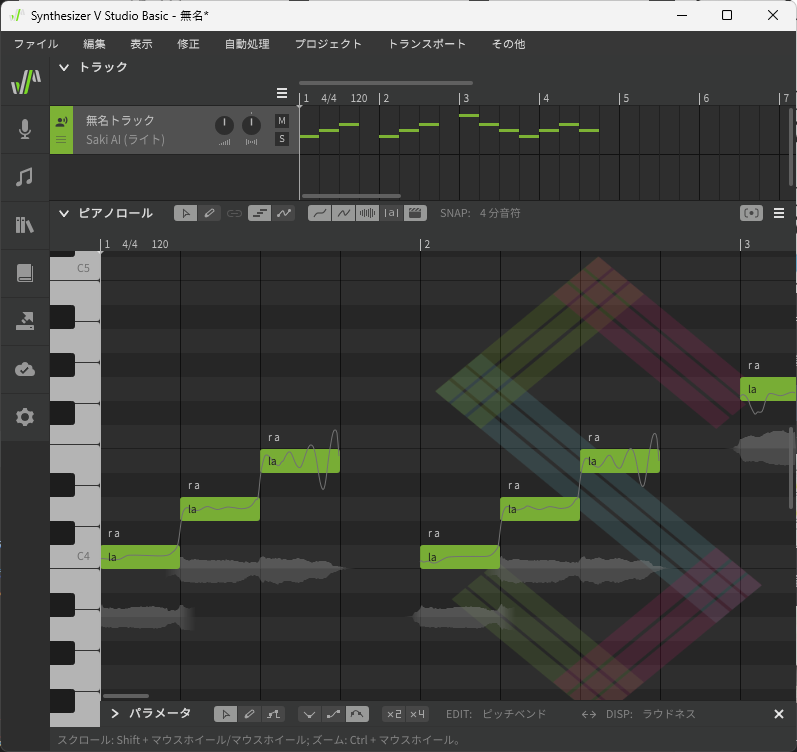

それでは、先ほど入力したノートは消して、最初の4小節を入力してみます。

Spaceキーで再生してみて、上手く歌ってくれるか確かめてみましょう。

最初の4小節が上手くできたら、残りの8小節も入力してみましょう。

全部入力できたでしょうか。

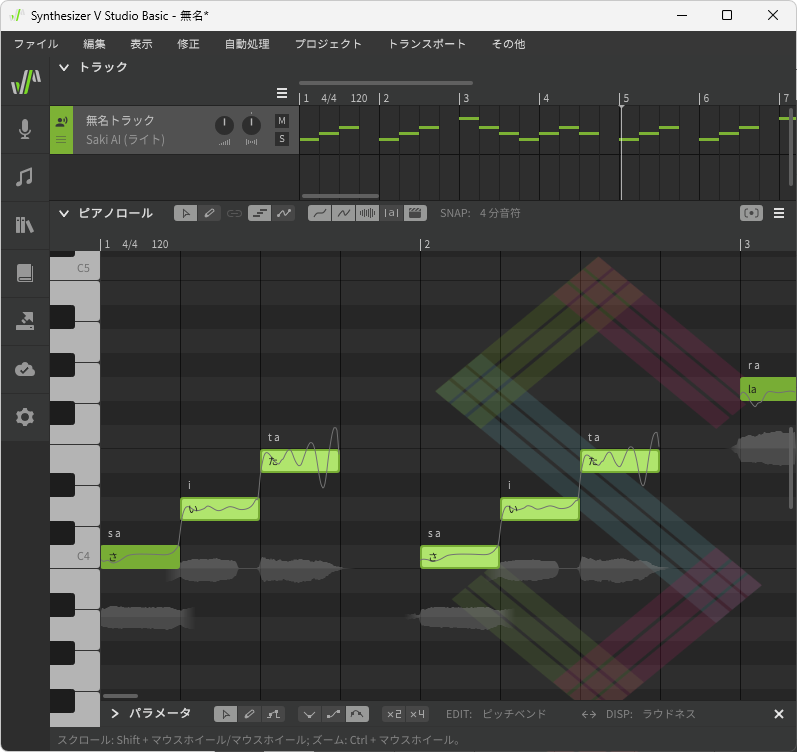

今の段階だと、まだ歌詞が入っていないと思います。次は歌詞を入れてみましょう。

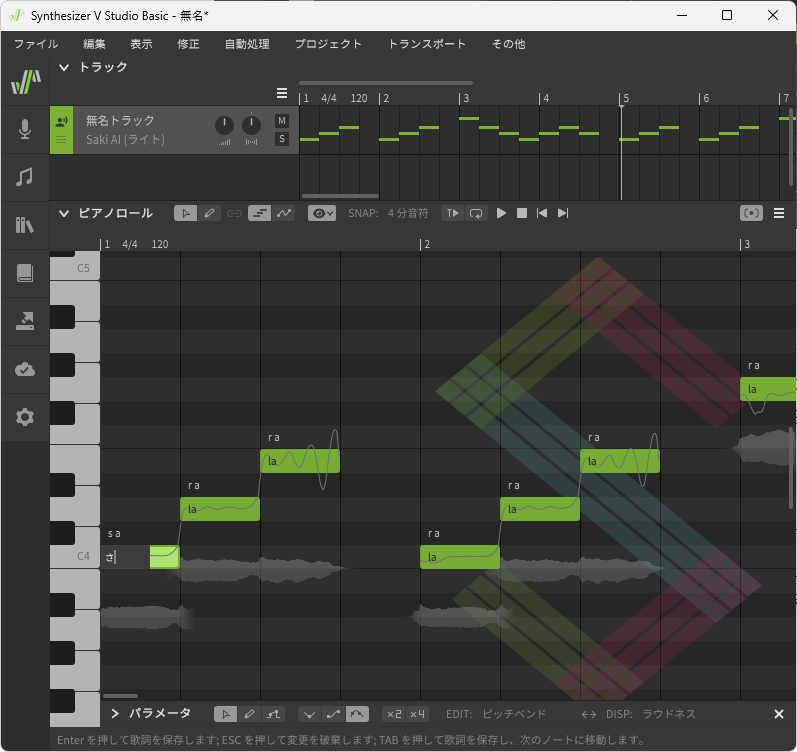

ノートをダブルクリックすると、歌詞が入力できます。歌詞はひらがなで打ち込んでください。

しかし、この方法だと1文字ずつしか入力できません。1つのノートに複数のひらがなを入力すると、歌詞が1つのノートに宛がわれるからです。

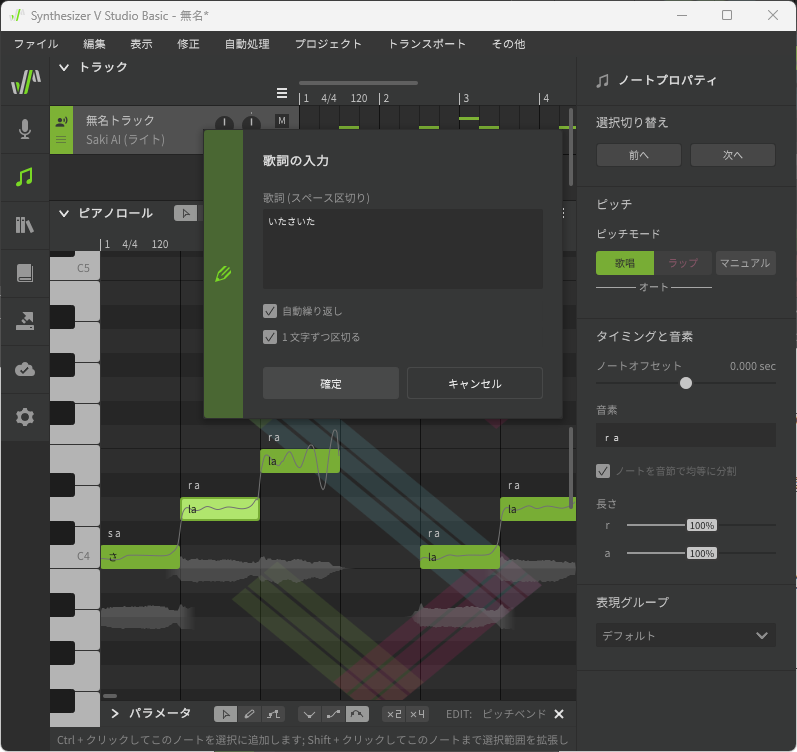

複数の歌詞をまとめて入力するには、歌詞を入力したい先頭のノートをクリックしてから、上部の「修正」→「ノート」の「歌詞入力」をクリックします。

ここでは2つ目のノートをクリックして、歌詞をまとめて入力しようとしています。このとき、ひらがなで歌詞を入力して、「1文字ずつ区切る」にチェックを入れてから確定を押してください。

このようにすると、歌詞をまとめて入力できます。

上手くできたら、まとめて歌詞を流し込む方法と、1つのノートに歌詞を入れ込む方法を併用しながら、最後まで入力してみましょう。

最後まで入力することができたでしょうか。

歌詞の入力は慣れるまで少し難しいのですが、頑張って挑戦してみてください。

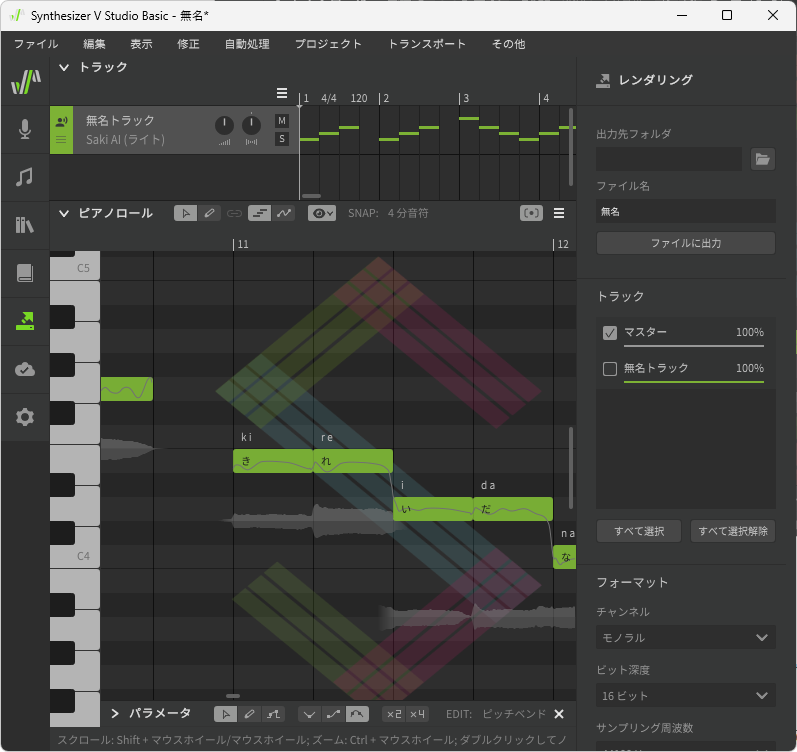

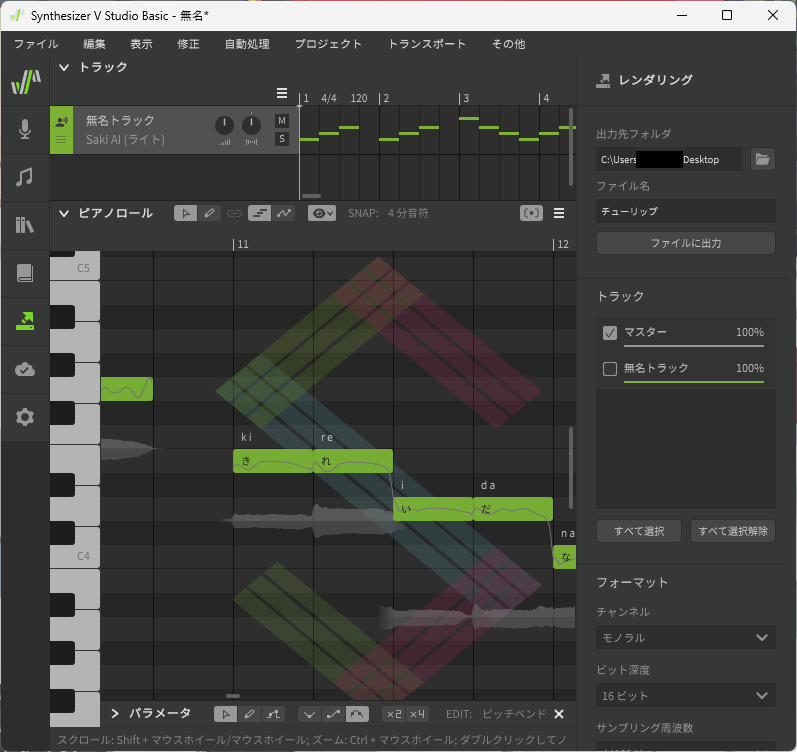

歌詞を入力することができたら、最後に合成した歌をファイルに出力してみましょう。

上部の「表示」→「サイドパネル」の「レンダリングパネル」から、レンダリング(ファイルへの書き出し)をするためのパネルを表示させます。

「出力先フォルダ」は右のフォルダアイコンをクリックして、分かりやすい場所を選択してください。画像ではデスクトップに出力するように設定しました。

ファイル名を付けたら、「ファイルに出力」をクリックすると、入力した内容がWAVファイルとして書き出されます。

出力が終わったら、ファイルを再生してみてください。入力した通りに出力されているはずです。

伴奏について

Synthesizer V Studio Basicの基本的な使い方は以上となります。

しかし、これだけだとアカペラしか作れません。伴奏を付けたい場合、別途伴奏を制作して歌と足し合わせる必要があります。

そのためには、DAWと呼ばれるソフトウェアが必要になります。

この記事では詳細には取り上げませんが、Windowsであれば「Cakewalk by BandLab」が無料で使えるDAWとして有名です。

有料版のエディタや歌声データベースについて

無料のSynthesizer V Studio Basicでも基本的な歌声合成ができるということを体験していただけたかと思います。

ですが、DAW連携ができなかったり、使える機能に制限があったりと、更に便利に使いたい場合には物足りない部分もあります。

有料版のエディタであるSynthesizer V Studio Proでは、更に多機能な歌声合成が可能になります。

また、歌声データベースとしてこの記事ではライト版を利用しましたが、ライト版は複数の制限がかかっています。

本格的な作曲を考えている方にはSynthesizer V Studio Proや、歌声データベースの購入も選択肢となるでしょう。